Kurt

W. Streubel (1921–2002)

Versuch einer Beschreibung

Vermittlung einer Vorstellung durch Angabe von Einzelheiten

"Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln,

dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben,

das man Möglichkeitssinn nennen kann.

Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen,

wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte,

sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt,

dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich

auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu

als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte,

zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht

ist".

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften,

Verlag Volk und Welt, Berlin 1975, Bd. 1, Kapitel 4, S. 18

Robert Musil spricht von einem mit solcherart schöpferischen Anlagen

Versehenen als von einem „Möglichkeitsmenschen“ und davon,

dass ein solcher Mann keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit sei.

Kurt W. Streubel verkörpert in meiner Erinnerung exemplarisch einen

solchen Möglichkeitsmenschen, und der Versuch, ihn zu beschreiben,

wird Eindeutiges nicht nennen können. Zu disparat, zu facettenreich

stellt er sich mir dar, zudem unberechenbar im Umgang mit Menschen. Dem

praktischen Leben gegenüber gleichgültig bis zur Spleenigkeit,

beging er Handlungen und bewegte in sich Gedanken, die ihm etwas anderes

bedeuteten als anderen.

Selten habe ich einen Menschen wie ihn erlebt. Er war wie ein Vulkan,

der gleichsam feuerspeiend, eruptiv seine Umgebung in ständiger Spannung

hielt und seine Mitwelt wie ein Lavastrom geradezu niederwalzte. Mit ihm

in der Diskussion oder in den fortwährenden stunden- und tagelangen,

oft auch nächtlichen Debatten, ergaben sich Szenen geistiger Anspannung,

skurriler Ideenfindungen, verrücktester Planungen, ernsthaften Hinterfragens,

aber auch Szenen eines ausufernden Humors.

Freunde lernen sich kennen und schätzen

Den Maler, Graphiker und Schrift-Steller Streubel, der aus dem multikulturellen

Böhmen stammt, lernte ich 1962/63 in Gotha kennen. Zu diesem Zeitpunkt

war ich als Dirigent im Staatlichen Sinfonieorchester Thüringen,

mit Sitz in Gotha, tätig. In diesem Orchester war Streubels Frau

Lia als Geigerin verpflichtet. Eine Begegnung mit Streubel ergab sich

fast folgerichtig.

Durch diese Begegnung begann zwischen Streubel und mir ein Verhältnis,

geprägt durch Missverständnisse, sprachliche zumal, über

Farbe und Ton, Form und Klang, Struktur und Komposition, aber auch die

Übereinstimmung auf eine wohl abgestimmte Disharmonie und die Akzeptanz

Gleichgesinnter.

Von Streubel selbst habe ich, nebenbei bemerkt, kaum jemals einen zu Ende

gesprochenen Satz gehört.

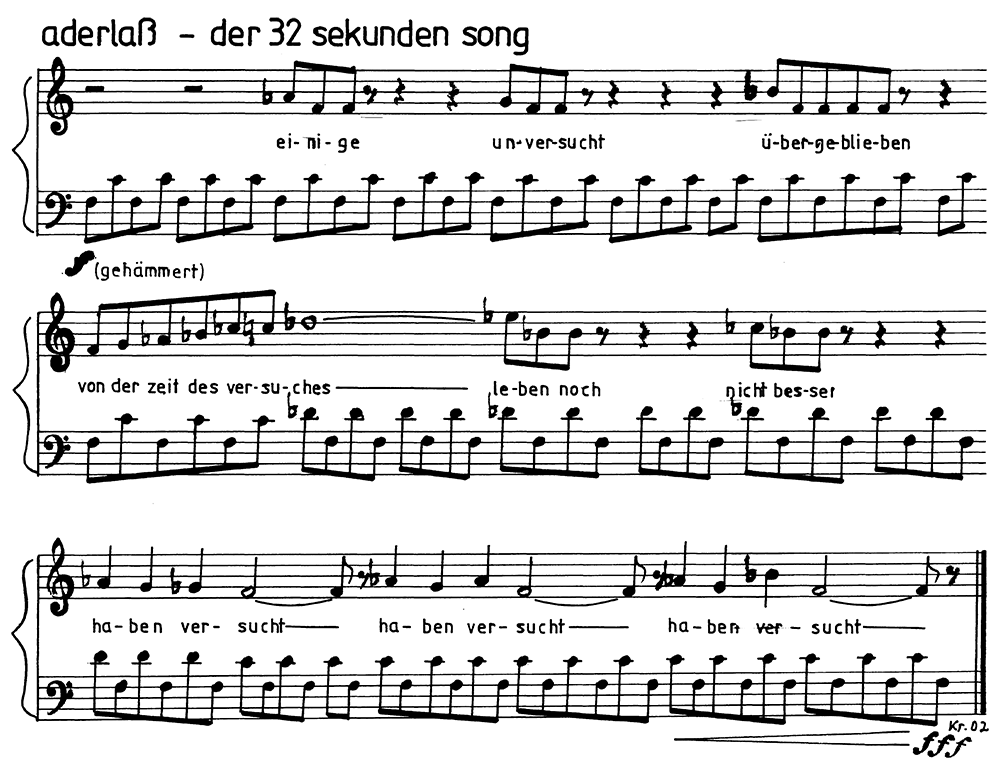

Er, der ständig, wie er selbst sagte, in 32 Potenzen - 32 eine literarische

Zahl - dachte, suchte nahezu sprunghaft sprachlich das Weite, wenn ihm

sein eigenes Denken zu eng wurde.

Von ihm wurden Sprache, Farbe, Form, Linie, Klang, Silbe, Buchstabe, alles

bis ins Detail seziert. Seine Sprach- und Wortfetzen, seine Typographien

sprechen unmissverständlich missverständlich alles und nichts

aus.

Von ihm, einem leidenschaftlichen Verfechter des Dadaismus, stammt der

Satz:

"Ehe DADA da war, war DADA da."

Als Beispiel seiner Sprachkomposition mag hier

"eine stunde m e d i t a t i o n in l- tag"

stehen, eine Art Lautgedicht: (kleiner Ausschnitt)

"Antioper“ - ein skurriler Gedanke und seine Entwicklung

Bei der gemeinsamen Arbeit an der Restaurierung unserer Wohnung 1967,

Am Bahnhof 3 in Suhl, fragte mich Streubel einmal:

"An was arbeitest du zur Zeit?"

Ich sagte zu ihm: "Eigentlich möchte ich eine Oper schreiben,

aber es ist schwer, ein Sujet oder ein Libretto zu finden. Ich möchte

keine Oper schreiben so wie am Bolschoi-Theater, oder bei Lortzing, wo

die Sänger ´rüber und nüber´ singen: Ich lieb

dich, du liebst mich, wir lieben uns…. usw."

Da meinte Streubel: "Ja, das kotzt mich genauso an!"

Dann sagte ich: "Ich dachte an James Joyce 'Ulysses', das letzte

Kapitel, in dem die Marion Bloom ohne Interpunktionszeichen, im Bett liegend,

ihr Leben, ihre Gedanken an sich vorüberziehen lässt. Dazu müsste

ein hervorragender Mezzosopran diese Rolle singen. Auf der Bühne

nur ein eisernes, altes Bettgestell und im Hintergrund einige Projizierungen.

Alles ganz nüchtern und sparsam."

Das gefiel ihm ganz gut. Wir redeten noch eine Weile über "Oper",

dann sagte ich plötzlich: "Eigentlich müsste man eine

'Antioper' schreiben."

Da spürte ich, wie bei ihm die "Neutronen" durch sein Gehirn

wirbelten.

Ende November 1970 kam er wieder einmal nach Suhl. Er knallte mir eine

Mappe auf den Tisch und sagte: "Schau dir das mal an!"

Ich schau in die Mappe, sehe Texte, Grafiken, ja sogar Regieanweisungen.

Die "Antioper" war geboren!

Nach einigem blättern in dem Material sagte ich zu ihm: "Ich

schau mir mal die Texte an. Wenn Texte dabei sind, die man in Musik umsetzen

kann, werde ich einige Songs schreiben."

So kam es auch, aber mit Schwierigkeiten: Jede Komposition mussten wir

beim Komponistenverband und bei der AWA (Anstalt zur Wahrung von Aufführungsrechten)

anmelden. Wie sollte ich diese Songs nennen? Die Texte waren zum Teil

politisch hochaktuell, aber auch brisant, wenn nicht sogar politisch missverständlich

und konnten falsch ausgelegt werden. Bei der Titelsuche zu den Songs kam

ich auf die Idee, sie „8 mehr oder weniger politische Songs “

zu nennen. Diese Songs sind im Verband weder hinterfragt - was üblich

war - noch vorgestellt oder diskutiert worden. Sie wurden einfach unter

den "Teppich gekehrt".

Einer der Songs sei hier präsentiert:

Streubels Freundschaft zu mir war allseits bekannt. Man befürchtete

in diesem Zusammenhang immer einen gesellschaftlichen oder politischen

Eklat.

Streubels frühe Lebensphase und Lebensentwicklung

Seine geistige Haltung und Einstellung, vom Bauhaus herkommend, zwang

ihn, sich nach kurzer Zeit von seinen Lehrern und einem Studium an der

Hochschule für Bildende Kunst zu trennen. Er verfolgte seinen ausgesprochen

individuellen Weg, um in die Kunst der visuellen Gestaltungsformen zu

gehen. Während der Zeit von 1947 – 49 müsste er Karl Meusel

(1912 – 1986) kennen gelernt haben. Am Boxberg bei Gotha unterhielten

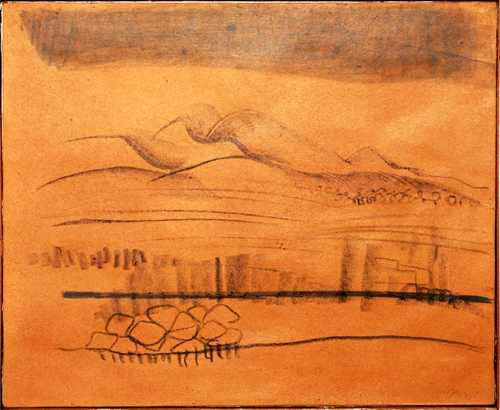

die beiden ein gemeinsames Atelier. Aus dieser Zeit besitze ich eine Kohlezeichnung

"Thüringen – landschaftlich" (1949), welche vom Boxberg

aus gesehen einen wunderschönen Blick auf den Inselsberg darstellt

und Streubels abstraktes Empfinden für Form und Gestaltung vorwegnimmt.

Thüringen (landschaftlich) 1949

(Blick zum Inselsberg)

Streubels Leben muss in seiner Jugendzeit, also nach dem Krieg, von einer

nicht zu beschreibenden Beweglichkeit und Dynamik durchsetzt gewesen sein,

verbunden mit persönlichen dramatischen Akzenten, aber auch mit einer

ganz eigenen Renitenz gegen alles und jedes. Von den vielen skurrilen

Begebenheiten aus dieser Zeit möchte ich hier nur seinen Auftritt

bei einer SED- Kreisparteikonferenz schildern:

Streubel, einer der ersten Genossen der SED in Gotha, nahm an dieser Parteikonferenz

teil. Nach kurzer Zeit reichte es ihm, wie die "Genossen" über

Marx, Lenin und den

Sozialismus "quatschten" (so Streubel zu mir). Er trat einfach

unaufgefordert an das Rednerpult und rief den verdutzten Genossen zu:

"Was quatscht ihr hier immer von Marx, Lenin und so..."“

Er rief ihnen lauthals zu:

" I c h b i n L e n i n !!! "

Sprach’s

- und verließ unmittelbar den Saal. Die Folge: sein sofortiger Ausschluss

aus der Partei.

Parteiversammlung / Schmutzige Wäsche 1951

Ausschluss aus dem Verband Bildender Künstler

Mit seiner 1949 entstandenen Pinselzeichnung "Kosmische Komposition",

die mit anderen neun Arbeiten 1950 in einer juryfreien Ausstellung in

Gotha gezeigt wurde, begann Streubels politisches, persönliches und

damit in gewisser Weise auch sein künstlerisches Fiasko. Wiewohl

diese Arbeiten ungemein wichtige und bedeutende Entwicklungsstufen in

seinem Schaffen markierten, ja geradezu exemplarisch Ausdruck seines künstlerischen

Wollens darstellten, dienten sie den Protagonisten jener unseligen Formalismus

- Realismus – Diskussion als Belege künstlerischen und politischen

Versagens. Die Folge war der Ausschluss aus dem Verband und damit eine

gesellschaftliche Isolierung. Keine Aufträge, zu keiner Ausstellung

mehr zugelassen, sozusagen "kaltgestellt", musste Streubel sich

durch das Leben schlagen.

In dieser Zeit, meine ich, entwickelte sich in der ehemaligen DDR das

so genannte "Orwellsche Zwiedenken". Orwells Roman, 1948 geschrieben

und "1984" betitelt, gilt als eines der bedeutendsten Bücher

über den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts. Die Künstler unseres

Landes arbeiteten damals einerseits für den angeordneten "Sozialistischen

Realismus", zum anderen – und nicht wenige - ausschließlich

für die eigene "Schublade".

Streubels Leben und Schaffen war hierfür ein signifikantes Beispiel.

Für ihn gab es keine Möglichkeit sich zu präsentieren,

sich bekannt zu machen, oder an Ausstellungen teilzunehmen. Er war mittellos

und finanziell abhängig von seiner Frau. Lediglich Gönner und

Freunde, die Arbeiten von ihm privat kauften, halfen über die prekärsten

Situationen hinweg.

Möglicherweise waren es aber auch oder gerade diese Umstände,

die Streubels Eigenständigkeit, seinen Eigensinn und seine künstlerische

Eigen-Art prägten. Die Folge der Vorgänge um jene juryfreie

Ausstellung war, wie gesagt, der Ausschluss aus dem Künstlerverband.

Erst 1979 kam Streubels Wiederaufnahme zustande, bewirkt durch Appelle

einiger Zeitgenossen.

Zusammenarbeit mit der Suhler Philharmonie

Während meiner Tätigkeit beim Staatlichen Sinfonieorchester

Suhl kam es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Alle Drucksachen: wie

Plakate, Programmhefte, persönliche Prospekte, Druck- bzw. Gestaltungseffekte,

die ich benötigte, gestaltete Streubel. Dabei legte er meist drei

gültige Entwürfe vor, die wir natürlich aus Kostengründen

alle verwenden konnten und mussten, einfach weil sie immer alle gut waren.

Er gestaltete auch die von mir in Hildburghausen und Suhl eingeführten

Orchesterbälle (Faschingsbälle) mit Dekorationen, welche aus

dem allgemein gewohnten und gebräuchlichen Rahmen heraus fielen.

Anlässlich eines Orchesterballes - ich meine es war 1968 - wurden

einige dieser Dekorationen mit vermeintlich politisch brisanten Dekors

von „Kreisleitungsgenossen“ hinter unserem Rücken abgehängt.

Dies rief unsererseits Proteste hervor und wurde dementsprechend beantwortet.

Wir - Streubel, die Solisten des Abends und ich - verließen nach

dem üblichen Programmteil ostentativ den Saal. Wir demonstrierten

damit gegen die Unverfrorenheit und Unverschämtheit der Partei und

deren Eingriff in das persönliche Ideen- und Urheberrecht. Wahrscheinlich

hatte schon das Plakat für diesen Orchesterball Anlass für "erhöhte

Wachsamkeit" gegeben. Aus einer "Weinlaune" heraus hatten

wir uns den Plakattitel und das Motto erdacht, es lautete: "egum

tararara dudum".

Ein Plakat unter diesem Motto, 1968 in der DDR?

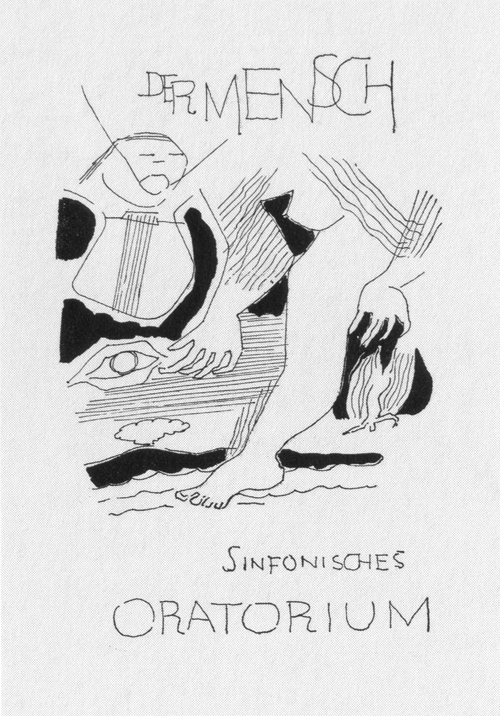

1969 komponierte ich, gemeinsam mit Hans-Jürgen Thiers, das Oratorium

"Der Mensch", nach Texten des litauischen Dichters Eduardas

Miezelaitis. Hierzu schuf Streubel ein graphisch gestaltetes Titelblatt.

Dieses drucken zu lassen, wurde seitens staatlicher Behörden (Rat

des Bezirkes und der Partei) regelrecht verboten. Innerhalb meiner mir

selbst angemaßten Befugnisse ließ ich 100 Stück illegal

herstellen. Sie sind noch heute ein einmaliges Dokument und beweisen,

dass man auf die ein- oder andere Art und Weise das staatliche Reglement

umgehen konnte.

Vom Rat des Bezirkes Suhl nicht genehmigte

Graphik für das Programmheft "Der Mensch" 1969

Private Kunstausstellung in unserer Wohnung

Ein besonderer Höhepunkt in unseren Beziehungen war die im Mai 1976

von Streubel und mir inszenierte Privatkunstausstellung in unserer Wohnung

in Suhl. Diese Wohnung hatte ich von 1967 bis 1968 gemeinsam mit Streubel

renoviert bzw. restauriert und gestaltet. Streubels Hauptanteil war die

farbliche und raumgestalterische Ausrichtung. Durch die künstlerische

Farbgestaltung, aber auch durch das eigens hergestellte Mobiliar wurde

diese Wohnung nicht nur ein angenehmer Lebens-Raum, sondern eine angemessene

Begegnungsstätte. Die bei uns verkehrenden Künstler, national

und international - ich lud sie grundsätzlich immer auch privat ein

- waren begeistert von Streubels Geschmack, Farbnuancierungen und der

räumlichen Aufteilung. Der Abend hatte zwei Schwerpunkte, die von

uns und unserem Helfer, Siegfried Seiffert (Altenburg), geplant und besonders

ausgeklügelt waren.

An diesem Abend dirigierte ich eines der traditionellen Suhler Sinfoniekonzerte.

Auf dem Programm standen Mozarts „Pariser“ Sinfonie, KV 297,

das Violinkonzert von Alban Berg, mit dem hervorragenden Solisten Manfred

Scherzer (Berlin/Dresden) und eine Uraufführung meines tschechischen

Komponistenfreundes Stepan Lucky: "Konzert für Orchester".

Zu Stepan Lucky muss gesagt werden: Die Nazis verhafteten ihn 1940 in

Prag und verschleppten ihn nach Buchenwald in das Konzentrationslager.

Er überlebte den Todesmarsch nach Worbis in das Außenlager

"Mittelbau Dora".

Für uns war er nach dem Krieg und nach dem "Prager Frühling"

1968, trotz der Aversion gegen Deutsche, ein liebenswerter, zuverlässiger

und treuer Freund. Diese Freundschaft hatte eine besondere Bedeutung,

vor allem für mich, da ich einige seiner Kompositionen in Suhl aufführen

konnte, vor allem sein erschütterndes Violinkonzert, welches er in

Erinnerung an die erlittenen Qualen in Buchenwald komponiert hatte. Dieses

Konzert beginnt mit einem Glockengeläut. Auf meine Frage, wieso er

das Konzert mit einem Geläut an den Anfang stelle, sagte er zu mir,

dass er, als er in Buchenwald war hörte er manchmal abends aus der

Ferne Dorfglocken läuten gehört habe, dies hätte ihn an

seine Heimat erinnert, und aus diesem Grund wolle er das in die Komposition

einfließen lassen.

Zu dem Konzert und der Ausstellung hatten wir über 200 Einladungen

in alle Welt verschickt. Vom ZK der SED, über das Ministerium für

Kultur, den Kulturbund, die "örtlichen Organe", luden wir

alles ein, was Rang und Namen hatte. Privat natürlich auch uns vertraute

und bekannte Freunde und Persönlichkeiten. Nach der Popularisierung

der Einladungen klingelten die Telefone zwischen Berlin und Suhl: Wer

ist Streubel, wer Geißler, und wieso eine private Kunstausstellung

in Suhl? Nach damaligen Gesetzen waren solcherart Veranstaltungen quasi

generell verboten und untersagt. Sie kamen dem Versammlungsverbot nahe,

und es stellte sich die Frage nach den staatlichen Genehmigungen. Zu dieser

Werkausstellung waren dann schätzungsweise 70 Personen anwesend.

Der einzige Offizielle, welcher offensichtlich im Auftrag der Bezirksleitung

der "SED" gekommen war, war der damalige Kultursekretär

Dr. Anschütz. Alle anderen "Funktionäre" besuchten

zwar das Konzert, mieden aber diese private Veranstaltung, sicher aus

Angst vor politischen Auseinandersetzungen und möglichen Repressalien.

Die Laudatio auf Streubel hielt der renommierte Naturwissenschaftler Prof.

Dr. mult. Joachim-Hermann Scharf, seines Zeichens: Director Ephemeridum

der Akademie der Naturforscher "Leopoldina" Halle. Zum Thema

und Tenor seiner Laudatio hatte er sich Streubels 1971 entstandenes Ölgemälde

"Die Zeit" gewählt. Interessant und aufschlussreich war

es damals für uns, wie unsere Besucher reagierten und wie ein Naturwissenschaftler

moderne, abstrakte Kunst aus seiner Sicht betrachtete, sie interpretierte,

mit ihr sprachlich umging und diese in sein naturwissenschaftliches Denken

einbezog. Der gesamte Abend - das Konzert zum einen und die Ausstellung

zum anderen - stellte nicht nur ein besonderes Ereignis dar, sondern war

für Suhl und für die DDR gleichsam eine Sensation.

Zusammenleben in Suhl mit Streubel

Die Jahre unseres "Zusammenlebens" waren bis zum Rand gefüllt

mit Bonmots, merkwürdigen Sentenzen, Eskapaden, sonderbaren Begebenheiten

und Ereignissen. Vom Frühstück angefangen über die Arbeit

hinweg bis in die Abendstunden, - die häufig über das Normale

hinausgingen und nicht nur die Familie, sondern andere Anwesende strapazierten,

aber auch zum Lachen brachten.

Streubels Begrüßungsspruch, wenn er zu uns kam, war das skurrile,

dadaistische "Nombo Tombake".

Einmal kam er und sagte zu meiner Frau: "Heute werde ich mal

nicht so viel reden, ich habe noch Herzschmerzen vom letzten Besuch bei

euch. Wo ist Siegfried?" Streubel kam dann zu mir, zündete

sich nach dem "Nombo Tombake" eine Zigarette an und sprach geschlagene

12 Stunden ununterbrochen zu mir. Ich hatte kaum eine Chance dazwischenzureden,

mir gelang es, gerade mal drei bis vier Sätze einzustreuen. Dabei

überstürzten und überschlugen sich seine Gedanken und seine

Lebensgeschichten, so dass ich am Ende, ein wenig erschöpft, sein

Leben fast besser kannte als er selbst. Man musste bei ihm Geduld aufbringen.

Skurrilitäten eines außerordentlichen Künstlers

Die Art seiner Situationskomik, die bei den Begegnungen mit ihm immer

zu erwarten war, lässt sich heute kaum mehr schildern. Man musste

ihrer stets gewärtig sein, und sie lässt sich nur im Zusammenhang

wiedergeben.

Einmal saßen er, unser Sohn Moreen und ich in Gotha zusammen beim

Mittagessen im vollbesetzten Ratskeller. Streubel fragte unseren damals

12- bis 13-Jährigen: "Na, was macht die Schule?"

Daraufhin Moreen unter anderem: "Wir mussten einen Aufsatz schreiben

über die Angst. Ich wusste aber nicht, was ich schreiben sollte."

Streubel daraufhin laut wie immer: "Da hätt´ste halt

geschrieb´n: Ich hab´ Angst vor d´n Russen."

Um uns herum war sozusagen "Funkstille".

Mit solchen und anderen Skurrilitäten könnte man Bände

füllen.

Die DDR bezeichnete er einmal als "Katzenmörderstaat"!

Ich fragte ihn, warum?

Seine Katze war tot. Er sagte zu mir:

"Stell dir mal vor, da stelln´se e´ Gerüst vor

dein Haus. Da steht´s dann e´ halbes oder Dreivierteljahr.

Gemacht wird nischt, aber die Katzen gewöhnen sich dran, im 2. Stock

aus dem Fenster aufs Brett zu springen. Eines Tages ist das Gerüst

weg! - Die Katzen hatten sich aber ans springen gewöhnt..."

Streubel sprach einen ganz eigenartigen Dialekt, welcher sich leicht böhmisch

verbrämt anhörte. Sprachlich ein völlig vermurkster Stil,

aber amüsant und köstlich anzuhören. Bei unseren gemeinsamen

Restaurierungsarbeiten in unserer Wohnung – so ich Zeit hatte, ihm

zu helfen – die immer bis in die späten Abendstunden dauerten

- sagte er oft aus Spaß: "Ich liebe die Sonne sehr, aber

nur nachts!"

Da wusste ich, aha, er möchte gern noch einen Kognak trinken. Also

zogen wir los in die Thüringen-Tourist-Bar, die ca. 250- bis 300m

von unserer Wohnung entfernt lag. Er trank gern französischen Kognak,

rauchte dazu eine Orientzigarette, mit dem Goldrand als Mundstück.

Ihm beim Rauchen zuzusehen war amüsant. Er streifte nie die Asche

ab, sondern ließ sie solange an der Zigarette, bis die Asche entweder

auf die Tischdecke – dann gab es immer eine „Brandloch“

– oder zu Boden fiel. Die letzte Kippe schob er von einem Mundwinkel

zum anderen, bis zum letzten Zug. Bei einem dieser Barbesuche sagte er

einmal zu mir: "Man müsste eigentlich eine Todesbar einrichten."

Daraufhin fragte ich ihn: "Wie stellst du dir das vor?"

Kurt sagte: "Du kommst in die Bar, kannst trinken, rauchen und

huren, soviel du willst. Nur heraus kommst du nicht mehr. Niemals mehr!

Du musst bis an dein Ende drin bleiben."

Ein skurriler Gedanke, amüsant und exzentrisch. Bei solchen Gedanken

wehte ein Hauch des "sich Totlebens" mit, vielleicht auch –

trotz seiner ungebrochenen Lebenslust – eine gewisse Müdigkeit

eines ständig schöpferisch tätigen, vergeistigten Menschen.

Fragen der Kunst und der Wissenschaft

Die Frage, wie Kunst bewertet und betrachtet wird, und deren Verhältnis

zur Wissenschaft, war ein ständiger Diskussionsgegenstand zwischen

Streubel und mir. In vielen Gesprächen formulierten wir letztendlich

– ich muss es hier auf eine Kurzform bringen -, dass Kunst und Wissenschaft

grundsätzlich begrifflich und formal getrennt werden müssen:

Der Wissenschaftler kann nur die vorhandenen Gesetze erkennen,

erforschen und interpretieren. Der Künstler hingegen schafft sich

mit seinen Werken und durch diese seine eigenen Gesetze, und - nur die

Kunst kennt die Ekstase.

Die Abstraktion in der Kunst ist eine der vielschichtigsten und vielseitigsten

Gliederungen des Denkens, darüber gibt es nichts anderes.

Bei allen Diskussionen, die wir mit Freunden und Künstlern hatten,

forderte diese einfache Formel Widerspruch heraus. Sie stiftete Verwirrung,

fand aber auch vielerlei Zustimmung. Nicht zuletzt half mir die Erinnerung

daran, später, in der Zeit nach der „Friedlichen Revolution“,

während meiner politischen Tätigkeit im NEUEN FORUM und als

Abgeordneter im Verfassungsausschuss des Thüringer Landtages, diese

Positionen zu verteidigen und sie umzusetzen. Ihren Niederschlag fand

sie in der Thüringer Verfassung insofern, als ich im Disput um Artikel

27 durchsetzen konnte, dass Wissenschaft und Kunst bewusst getrennt werden

müssen. Diesbezüglich hat die Thüringer Verfassung als

einzige in Deutschland keinerlei definitorische Einschränkung. Es

heißt in Art. 27 (Satz 1) explizite:

"Kunst ist frei. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei …"

usw.

Ein wichtiger gesellschaftspolitischer Aspekt und für die Künstler

ein nicht zu unterschätzender gewonnener Freiraum.

Beginn der Nach-Streubelschen Zeit

Mit meinem Ausscheiden 1980 als Chefdirigent der Suhler Philharmonie änderte

sich zunächst nichts in meinem Verhältnis zu Streubel. Durch

die Aufgabe meiner Position hatten wir zwar weniger beruflich miteinander

zu tun, unser freundschaftliches Verhältnis bestand aber weiterhin.

Für das Orchester selbst und dessen neue Leitung war dies etwas anderes.

Sie hatten zu Streubel und seinen Arbeiten immer schon ein gespaltenes

Verhältnis, so dass eine Entfremdung nicht ausbleiben konnte. Mein

Nachfolger, Claus-Peter Flor, ein hochbegabter junger Dirigent, welchen

ich zu meiner Zeit besonders förderte, brachte es 1981 zustande,

dass meine 6. Sinfonie (Farb-Klang-Realismen), welche ich Kurt-W. Streubel

gewidmet hatte, in Suhl aufgeführt wurde. Diese Uraufführung

war noch einmal ein wichtiger Anlass für unsere freundschaftliche

Beziehung. Streubel überreichte mir am Schluss des Konzertes ostentativ

in aller Öffentlichkeit seine mit "Ankunft" betitelte Grafik

und brachte damit unsere Verbundenheit zum Ausdruck.

Eine der wenigen Gelegenheiten, mit Streubel in der Öffentlichkeit

aufzutreten, war der "Heinrichser Hofsommer". Als Mitinitiator

desselben, welchen wir ab dem berühmten Orwell-Jahr 1984 gemeinsam

mit einer jungen Suhler Künstlergruppe durchführten, befasste

ich mich u.a. mit elektronischer Musik und mit Laser-Licht-Effekten. Dieser

alljährlich stattfindende „Heinrichser Hofsommer“ war

als Gegenausstellung zu den "Kunstausstellungen" des Bezirkes

Suhl gedacht und provozierend, damit auch protestierend, von dieser Gruppe

inszeniert worden. Zu diesen stets gut besuchten „Hofsommern“

hatten junge Künstler die Möglichkeit, Werke zu zeigen, die

in den "offiziellen" Ausstellungen vom Verband und den Staatsorganen

nicht angenommen worden waren.

Zu solch einer Ausstellung konnte ich Streubel bewegen, noch einmal nach

Suhl zu kommen, um an den Diskussionen teilzunehmen.

Danach kühlte sich unser Verhältnis mehr und mehr ab.

Zeitgründe und politisches Engagement meinerseits, meine Tätigkeit

im Bürgerkomitee des Landes Thüringen bei der "Stasiauflösung"

und im bereits erwähnten NEUEN FORUM dessen Spitzenkandidat ich 1990

war, ergaben den Anlass hierfür. Meine politische Tätigkeit

im ersten frei gewählten Thüringer Landtag als Abgeordneter

und erster Alterspräsident hinderte mich daran, unser altes Verhältnis

aufrechtzuerhalten.

Neue Demokratie und eine unvollendete, friedliche Revolution

Für mich, der ich bereits nach 1945 ebenso wie Streubel an eine wahrhafte

Erneuerung der Demokratie in Deutschland glaubte und enttäuscht wurde,

verband sich mit der politischen Umwälzung 1989 die Hoffnung, dass

nunmehr eine politische Renaissance 1990 gelingen möge. Zu dieser

Zeit hätte ich mir den nach wie vor in Gotha lebenden Streubel als

Gegenpol zu allem sich Vollziehenden, als ausgesprochenen "Antipoden",

sehr in meiner Nähe gewünscht. Mit seiner Fähigkeit der

kritischen Provokation und dieser Lust am ungezähmten, realistischen

Bezeichnen der Dinge wäre er ein

dynamisch konstruktiver Partner gewesen. Leider war dem nicht so. Er zog

sich, wider jede Erwartung, mehr und mehr zurück.

Wir, die wir hier im ehemaligen Bezirk Suhl lebten spürten mehr die

Macht des SED-Apparates und der Stasi durch den Grenzbezirk. Überwachungs-

und Kontrollsysteme für den gesamten westlichen Luftraum, vom Ellenbogenberg

bei Frankenheim, über die Gleichberge bei Römhild bis nach Steinheid

war alles unter Kontrolle. Dazu das Spionagezentrum zwischen Römhild

und der Staatsgrenze. Außerdem die Zwangsaussiedlung entlang der

Thüringer Grenze, all dies – für die Bevölkerung

nicht bekannt – wurde zum Pulverfass, als die „friedliche

Revolution im Oktober 1989 begann. In Suhl fand am 4. November eine erste

große Demonstration, mit ca. 30 000 Menschen statt. Der Höhepunkt

war dann die Erstürmung der sog. "Stasiburg" am 4. Dezember

1989. Der südwestlichste Teil der DDR hatte in seiner militanten

Ausrichtung und Auswirkung eine besonders hohe Brisanz für die vermeintliche

Sicherheit des Staates.

Umso mehr wünschte ich mir zu dieser Zeit Partner, die sich noch

intensiver und aktiver mit einbezogen hätten in eine Bewegung, die

wir kaum mehr ein zweites Mal erleben werden..

Trotzdem bin ich stolz darauf, dieses "Multiversum" Kurt W.

Streubel kennen gelernt, mit ihm aufregende und erregende Jahre verbracht

zu haben. Sie waren gleichermaßen vom Denken und vom Tun her revolutionär

in dem Sinne, dass sie den "Staat" in einer Weise beschäftigten

den er sich so nicht vorstellte und der auch nicht erwünscht war,

weil er unter die Kategorie "Konterrevolution" eingestuft wurde.

Eine letzte Begegnung fand am 6. Oktober 2002 anlässlich der Kunstausstellung

meiner Privatsammlung in der Comptoire-Galerie in Sonneberg statt.

Streubel / Geißler "Letzte Begegnung

am 6. Oktober 2002

anläßlich der Kunstausstellung in der Comptoire-Galerie Sonneberg"

Kurz darauf, am 8. Dezember 2002, verstarb Streubel in Weimar in der Seebach-Stiftung,

die ausschließlich alternden Künstlern zugedacht war.

Die vielfältigen Ereignisse und Erlebnisse, vor allem mit und durch

Streubel, die sich parallel immer als provokant herauskristallisierten,

sei es im Leben, in der Kunst oder in der Politik, gaben meinem Leben,

das ausschließlich von der Kunst geprägt war, einen besonderen

Impetus.

All dies vor dem Hintergrund der eigenen künstlerischen Arbeit, des

eigenen Schaffens, den politisch wahrzunehmenden Aktualitäten des

Alltages, der Verantwortung für die Familie und der Verantwortung

für einen Kultur- und Kunstbetrieb.

(Bilder

u. Inhalte, mit freundlicher Genehmigung des Comptoir-Kunstmagazin, Städtische

Galerie Sonneberg, Frau Reinhild Schneider)